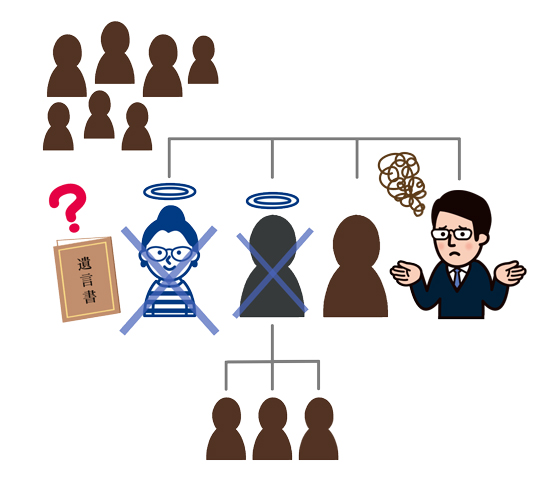

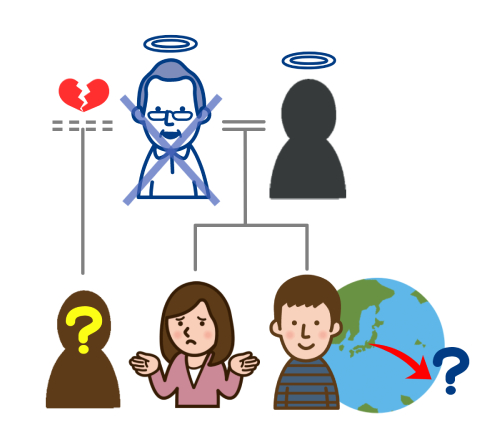

面識がない前妻の子に加えて行方不明者まで…遺産分割はどうする?【相続人の中に面識がない方と行方不明者がいるケース】

相続人のうち一人は面識がなく、もう一人は行方不明…どうすればいい?

ご相談前の状況

お父様が亡くなられた方からのご相談。

相続人はお子様3人。

相続人の一人は前妻との子で、ご相談者様とは全く面識がないとのこと。

また、ご相談者様の兄は数年以上音信不通で連絡が取れないとのこと。

他の相続人と連絡を取るのが難しい状況で、どのように遺産分割や相続手続きを進めていいかわからず、困り果てて相談にいらっしゃいました。

問題点

- 遺産分割協議や預金解約等の相続手続きには、原則として相続人全員の同意が必要。

- 疎遠な相続人と連絡を取り、遺産分割協議をまとめなければならない。

- 相続人の中に行方不明の方がいる場合、家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらう必要がある。

- 公平な遺産分割のため、財産調査をきちんと行い、財産目録を作成して開示する必要がある。

- 後で不満が出ないように、財産の分配も含めて公平な第三者に任せたい。

当事務所からのご提案

亡くなった方の預貯金等の解約払戻し手続きを進めるにあたっては、原則として相続人全員による遺産分割協議を行う必要があります。(遺言書がある場合を除く)

連絡が取れない方・取り辛い方がいるからと言って、その方抜きで協議を成立させることはできません。

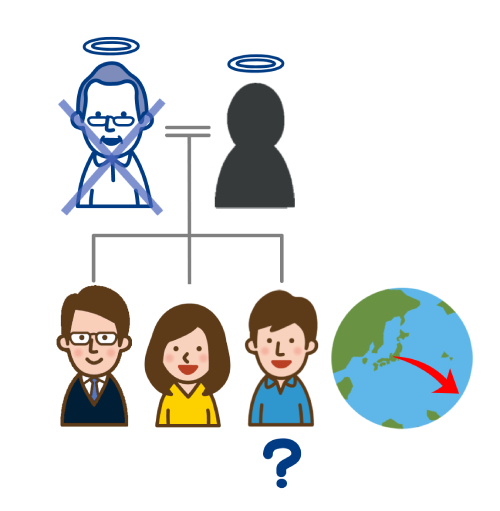

このケースでは、前妻のお子様とは全く連絡を取ったことはなく、連絡先も知らないという状況でした。

まったく面識がない方に、快く手続きに協力してもらうためには、最初の連絡が重要になります。

最初に失礼な印象を与えてしまうと、その後協力してもらうのは困難になります。

そこで、まずは当事務所で戸籍等を収集し、相続人の現住所を調査した上で、面識のない相続人の方に相続手続きへの協力をお願いするお手紙を出すことを提案しました。

また、遺産の分け方を決めるにあたっては、前提として財産調査を行い、財産目録を作成して開示する必要があります。

遺産分割の対象となる財産の詳細が不明では、公平な話し合いはできないからです。

そこで、戸籍調査等と並行して当事務所で財産の調査を行い、他の相続人に対して開示するための財産目録を作成することになりました。

行方不明者の遺産分割協議はどうする?不在者財産管理人とは

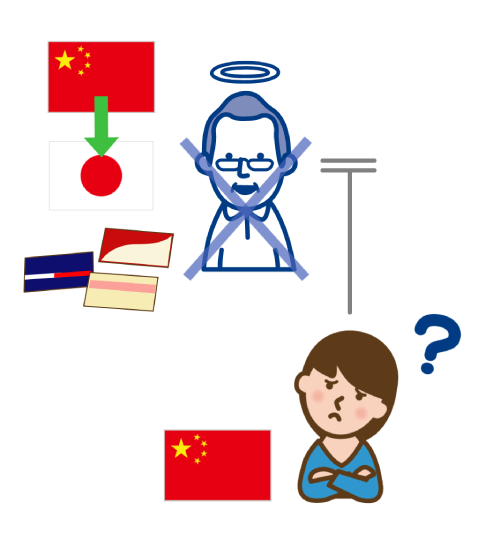

このケースでは、数年間音信不通の相続人について対応を検討する必要がありました。

詳しく事情を伺ったところ、お兄様と最後に会ったのは数年前で、現在は住民票上の住所に住んでおらず、元々人付き合いがほとんどなかったため、居場所の心当たりも全くないという状況でした。

このような場合、行方不明者に代わって「不在者財産管理人」という代理人が遺産分割協議に参加することになります。

不在者財産管理人は勝手に決めればいいというものではなく、家庭裁判所に申立てをして選任してもらいます。

そこで当事務所で、不在者財産管理人の選任申立て及びその後の相続に必要な手続きを一貫してサポートさせていただくことになりました。

このように解決しました

- 相続関係及び不在者の足取りの調査のため、戸籍謄本等の収集を行いました。

- 面識のない相続人について、戸籍の附票を取得して現在の住所を確認しました。

- 相続財産の調査を行い、詳細な財産目録を作成して相続人の皆様に開示しました。

- 面識のない相続人の方に、今回の事情を説明するための手紙を送付し、手続きへの協力をお願いしました。

- 手紙を読んだ相続人の方から返信があり、手続きに協力して貰える事になりました。

- お兄様が行方不明になった経緯を裁判所に説明するために、事情説明書を作成しました。

- その他必要書類一式を整え、家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申立てを行いました。

- 不在者財産管理人として選任された弁護士と他の相続人にそれぞれ連絡を取り、遺産の分け方や分配方法につていの確認・調整を行いました。

- 遺産の分け方について裁判所の許可が出た後に遺産分割協議書を作成し、各相続人に署名捺印をいただくための手配を行いました。

- 預貯金の解約手続き及び分配を行い、迅速かつ公平に相続手続きを完了させました。

担当者からのコメント

相続人の中に行方不明の方がいる場合、今回のように不在者財産管理人の選任申立てを行うことが一般的ですが、失踪宣告などの別の手続きを検討すべきケースもあります。

いずれにしても、行方不明になった経緯や行方不明者の財産(相続する予定の財産含む)を調査して資料を整理する必要があるので、多くの困難を伴います。

また、今回のように面識のない相続人がいる場合は、その方にも事情を説明して手続きに協力してもらう必要があるので、専門家の力を借りずに進めることは難しいでしょう。

しかし、相続に強いとうたっている専門家の中でも、音信不通の方がいる場合や、面識のない相続人がいる場合の手続き方法についてまで詳しい人は多くはありません。

今回のように両方が合わさったケースとなると、対応経験がある方はごくわずかでしょう。

イレギュラーな案件では、単に知識があるというだけでなく、同種の他の事例の対応経験があるかどうかで専門家の中でも対応力に大きな違いが出てきます。

不慣れな専門家に依頼してしまうと解決までの道が遠のくことさえあるので、相続人の中に行方不明の方や疎遠な方がいる場合は、相続手続きサポートの実績豊富な専門家に相談することを強くおすすめします。

また、残された方が大変な思いをしないで済むように、推定相続人の中に音信不通の方や疎遠な方がいる場合は、必ず遺言書を作成しておきましょう。

当事務所では、相続人の中に行方不明者や疎遠な方がいる場合の相続手続きについて数多くのサポート実績がございます。

ご依頼を検討中の方のご相談は無料です。

疎遠な相続人がいるケースでの、当事務所の実際のサポート事例はこちらをご覧ください。

面識のない方がいる場合の相続手続きについてはこちら

※記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。

お電話でのお問合せはこちら(通話料無料)

0120-546-069