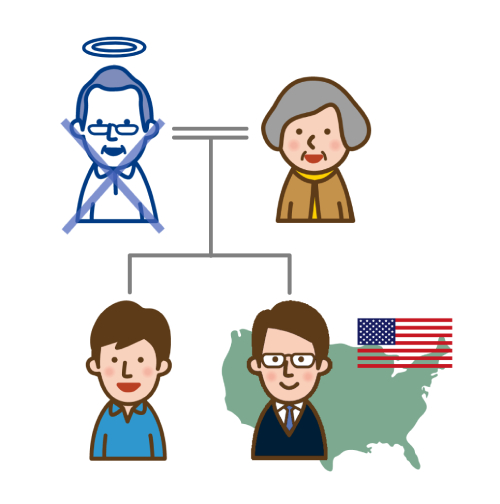

相続人はアメリカ在住、必要な手続きは?【相続人の中にアメリカ在住者がいるケース】

相続人の一人がアメリカ在住。手続きはどう進めたらいい?

ご相談前の状況

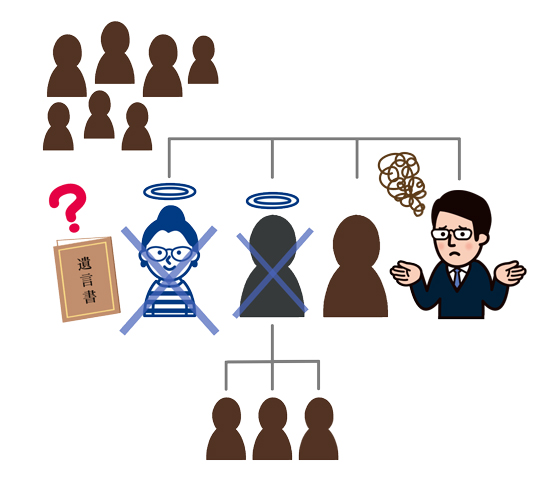

お父様を亡くされた方からのご相談。

相続人は妻と子供二人で、話し合いはできており、遺産の分け方でもめる心配はないとのこと。

ただ、代表者として動いているご相談者様がアメリカ在住のため、一時帰国中の間にすべての手続きを終わらせることが難しく、相続税の申告も必要なため、専門家への依頼が必要と考えて相談にいらっしゃいました。

問題点

- 相続人代表者がアメリカ在住であり、自分で手続きを行うのが難しい。

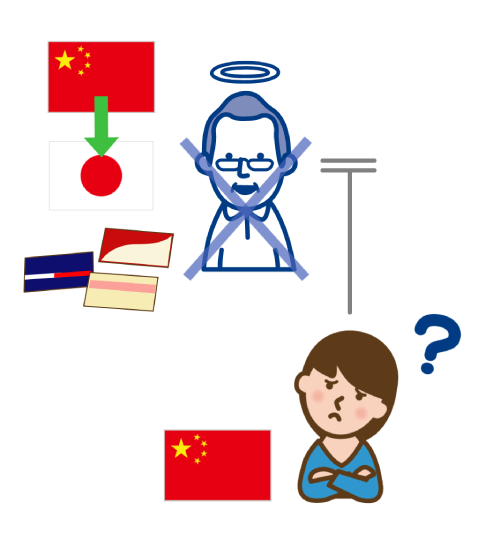

- 海外在住者については、相続手続きに必要な印鑑証明書を取得することができない。

- 遺産分割協議書等の必要書類を貰うにあたり、海外在住者について手配方法を検討する必要がある。

当事務所からのご提案

相続人が海外在住の場合、日本での相続手続きを行うのはとても大変です。

最近では一部の証券会社などで、相続手続きのオンライン対応も増えては来ましたが、ほとんどの金融機関では、電話や郵送のやり取り、直接店舗に出向いての手続きが中心です。

また、オンラインで手続きできるケースでも、戸籍謄本等の必要書類については日本国内で役所窓口に出向くか、郵送による手続きが必要になります。

このケースでは、相続人代表者として動けるのはアメリカ在住のご相談者様のみという状況でしたが、手続きのために一時帰国するのは仕事の都合や金銭面で難しいため、専門家による代行を検討されていました。

また、相続税の申告が必要なため、期限内に申告を終わらせるために迅速に対応してもらえるかどうかを心配されていました。

そこで当事務所で、戸籍収集を行うとともに、金融機関に連絡の上、残高証明書や取引履歴の取得など、相続税の申告に必要な書類一式を取得することを提案いたしました。

海外在住者の遺産分割協議書と印鑑証明書はどう手配する?

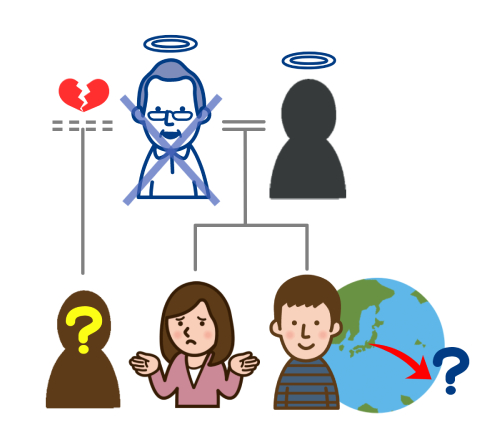

相続税の申告や、不動産・預貯金等の相続手続きを行うにあたり、相続人が複数であれば、原則として遺産分割協議書を作成することになります。

遺産分割協議書には相続人全員が署名し、実印を押印する必要がありますが、海外在住の方がわざわざ署名捺印のために一時帰国するのは時間的にも金銭的にも難しいケースも多いです。

郵送して持ち回りで押印するとしても、海外への郵送の手間や破損等のリスクがあります。

また、実印とは日本で印鑑登録した印鑑のことですが、印鑑登録は日本国内に住民登録がないとできないため、海外在住者は印鑑登録ができず印鑑証明書を取得することができません。

このような場合、まず遺産分割協議書については、相続人全員が一つの紙に連名で署名捺印する一般的な方法のほか、相続人各自が証明書形式の協議書に署名捺印する方法があります。

この方法であれば海外の方にデータを送り、手元で印刷して署名してもらえばいいので、郵送の手間や破損のリスクが大きく減ります。

また、印鑑証明書が取得できない場合は、現地にある日本大使館や総領事館等の在外公館でサイン証明書を取得してもらうことになります。

気を付けたいのは、サイン証明書には独立形式のものと他の書類に合綴する形式の2種類があり、手続きによっては独立形式のものは認められないことがあるという点です。

幸いこのケースでは、アメリカ在住だったため、居住地の近くに日本総領事館があり、ホームページ等で手続きについて確認することもできそうでした。

そこで、ご相続人様の負担をできるだけ少なくするため、当事務所で遺産分割協議書の作成及び署名捺印の手配、サイン証明書取得のサポートをさせていただくことになりました。

このように解決しました

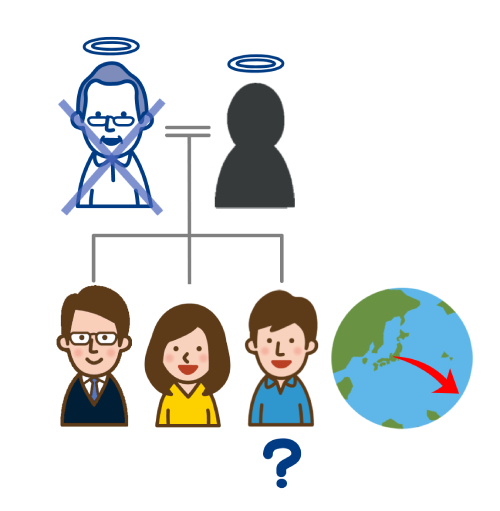

- アメリカの居住地近くの日本総領事館を調べ、手続きに必要な書類や手順を確認し、相続人様にご案内しました。

- メール添付で遺産分割協議書及び委任状を送付し、プリントアウトしたものを日本総領事館に持ち込みの上、サイン証明を受けていただきました。

- サイン証明を合綴した遺産分割協議書を国際郵便で送っていただき、相続手続きを行いました。

- 戸籍謄本、残高証明書や取引履歴など、相続税の申告に必要な書類一式を迅速に集め、相続税申告を担当する税理士に連携しました。

- 日本国内の相続人様の遺産分割協議書作成及び署名捺印の手配も行い、期限内に無事相続税申告を終えることができました。

- 不動産の名義変更、金融機関の解約、相続預金の分配まで、相続手続きを一括して代行し、相続人様のご負担を最小限に抑えながら手続きを完了させることができました。

担当者からのコメント

このケースでは、アメリカの比較的メジャーな都市にお住まいだったため、サイン証明書をご取得いただくのも比較的容易でした。

しかし、居住地近くに在外公館がない場合(居住国に在外公館がない場合もあります)、サイン証明書取得のスケジュールも計算に入れて手続きを進めなければ、相続税の申告期限に間に合わない恐れがあります。

場合によっては日本への一時帰国時に公証役場で認証を受ける、住民登録を行い印鑑証明書を発行してもらう、等の方法を検討する必要があります。

相続人が海外在住のケースでは、たとえ遺産の分け方で争いが無くても、特有の事情により手続きが難航することもあり得るので、早めに動き出すのが重要です。

そうは言っても、どのような準備が必要でいつまでに行えばいいかを正確に把握するのはとても難しいと思いますので、相続人の中に海外在住の方がいる場合は、相続発生後、なるべく早く相続手続きの専門家に相談することをおすすめします。

当事務所では、相続人の中に海外在住者や外国籍の方がいるときの相続手続きについて数多くのサポート実績がございます。

ご依頼をご検討中の方のご相談は無料です。

外国籍・海外在住の相続人がいるケースでの、当事務所の実際のサポート事例はこちらをご覧ください。

※記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。

お電話でのお問合せはこちら(通話料無料)

0120-546-069